|

|

|

|||||

|

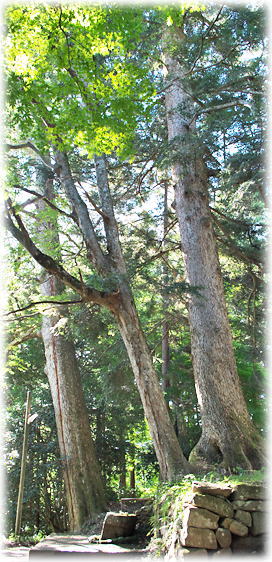

名称 赤穴八幡宮のモミ (あかなはちまんぐうのもみ) 名称の典拠 なし 樹種 モミ 樹高 24mほか(注1) 目通り幹囲 5.0m(注2) 推定樹齢 300年以上(注1) 所在地の地名 島根県飯石郡飯南町上赤名(向谷)(注3) 〃 3次メッシュコード 5232−35−97 〃 緯度・経度 北緯34度59分43秒 東経132度42分47秒 天然記念物指定 なし 撮影年月日 2024年10月12日 注2)地表面から1.3mの高さで実測 注3)2005年1月1日、頓原町と合併して飯南町に。旧行政区は飯石郡赤来町(いいしぐんあかぎちょう) 国道54号沿いの道の駅「赤来高原」の南方約400m。篝丸山(かがりまるやま689m)から東に延びる尾根の先端に赤穴八幡宮がある。宝亀元年(770)創建と伝える古社だ。 社叢はなかなか立派なもので、大元杉と呼ばれるスギや、その枝が隣のスギの幹を貫くイチョウなど、天然記念物に指定された木々も含まれるが、一番大きな個体はそれらではなく、モミである。(左図、右端の個体) ところで、赤穴八幡宮のモミには、神社の創建に因む丹塗箭(にぬりや)伝説があるようだ。 丹塗箭(矢)伝説自体は他の地にも伝わっている。その内容は、男神が化身した丹塗箭を拾った女神が子を孕むという話だが、当地ではその矢がモミの大木の下に落ちたので、その地にお宮を作ったのが赤穴八幡宮の始まりだと伝えている。 もちろん、伝説のモミは写真のモミではない。そのモミは江戸時代後期まで存在し、幹回り14m余、高さ52mもあったという。(島根県自然環境課ウェブページより) 本当ならば、直径が左図のモミの3倍近くあったことになる。とてつもなく大きいモミだったわけだが、今となっては姿を見ることはできず、真偽を確かめる手段も無い。 想像を楽しむだけで満足することにしよう。 |

||||